Mecatlan (2022) est une vitrine contenant un paysage fantastique miniature au milieu duquel siège un bâtiment brutaliste dont la fonction reste mystérieuse. Il pourrait s’agir d’un blockhaus, d’un temple d’une civilisation perdue ou, peut-être d’une discothèque, illuminée de l’intérieur d’une lumière rose et, de part et d’autre, par des sphères qui semblent venues d’un autre monde. À l’instar de la Face House (1974) à Kyoto de Kazumasa Yamashita, joyau de l’architecture postmoderne, la façade de cette construction dessine un visage : deux oursins séchés au centre de la structure nous fixent comme des yeux et, à travers l’ouverture de la porte d’entrée, un champignon en plâtre bleu fait office de glotte.

Regarder le monde comme l’on contemplerait un aquarium

Focus

Alexandre Joly

Mecatlan, 2022 (détail)

Vitrine, plantes stabilisées et séchées, sphères de sel,

collier de perles de roche, disques en laiton, moteurs, LED et divers petits objets

199 × 70 × 191 cm

Photo © Greg Clément

Alexandre Joly

Mecatlan, 2022

Vitrine, plantes stabilisées et séchées, sphères de sel,

collier de perles de roche, disques en laiton, moteurs, LED et divers petits objets

199 × 70 × 191 cm

Photo © Greg Clément

Alexandre Joly

Mecatlan, 2022 (détail)

Vitrine, plantes stabilisées et séchées, sphères de sel,

collier de perles de roche, disques en laiton, moteurs, LED et divers petits objets

199 × 70 × 191 cm

Photo © Greg Clément

Alexandre Joly met ici en place un jeu d’échelle, autant conceptuel que perceptuel. Si cet assemblage est propre à toutes sortes de projections fantasmatiques, sorties tout droit d’un imaginaire de science-fiction des années 1970, celles-ci ne reposent sur aucun illusionnisme. À tout moment, il est impossible de ne pas percevoir que cette vitrine ne contient somme toute qu’un emballage d’imprimante en polystyrène (l’architecture), des plantes naturalisées (le paysage), et des luminaires de déco en cristal de sel (les sphères venues d’un autre monde). On aurait donc plus affaire ici à un autel domestique fait de bric et de broc industriel et semi-précieux qu’à une maison de poupée. La structure même de la vitrine participe à cette oscillation d’états de conscience : bardé de miroirs sans tain, un jeu de résonance interne multiplie ce paysage à l’infini, et réfracte les reflets des spectateurs, de la salle d’exposition et des autres objets qu’elle contient. De part et d’autre de ce diorama, deux pives constituées de disques de laiton tournent lentement, dessinant un mouvement hypnotique, comme un mobile censé amener les enfants au rêve.

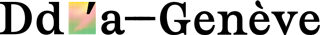

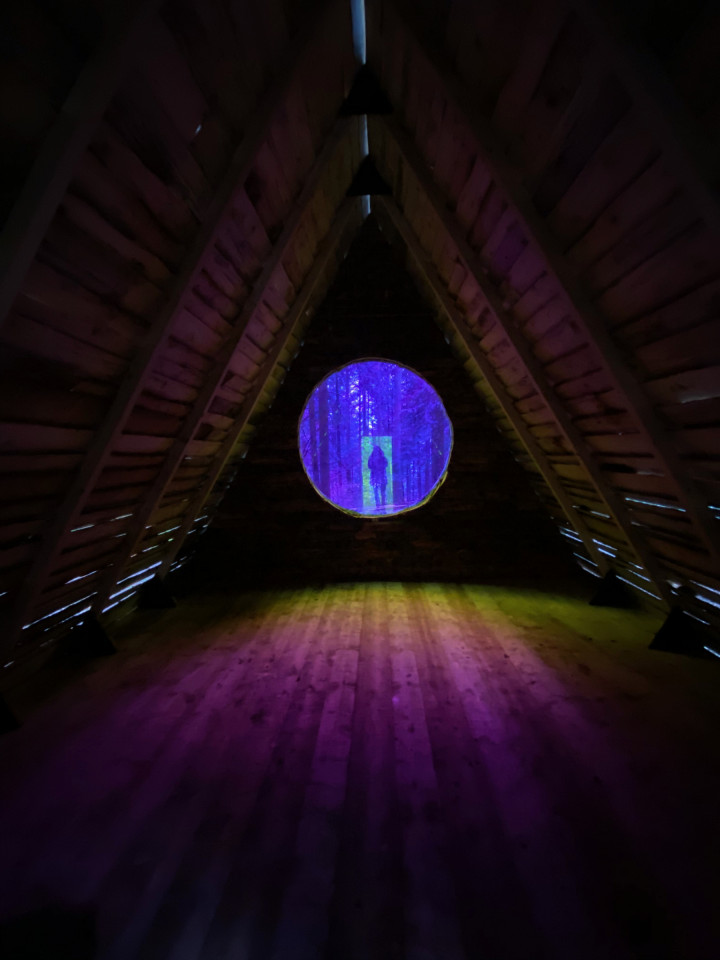

L’expérience onirique reste ainsi ancrée dans le réel. En 2019 à Môtiers, l’artiste construit en pleine forêt un prisme pyramidal en bois de six mètres de long et de plus de quatre mètres de hauteur, de l’intérieur duquel, à travers un disque en verre teinté, la nature apparaît sous une teinte pourpre, spectrale. Intitulé La chapelle inversée, ce dispositif de réalité augmentée synesthésique tient plus de l’Art Minimal que de l’Art Optique, en ce que l’appréhension physique du spectateur n’est jamais contrainte. Le mécanisme optique est simple, apparent, ne piège personne. Le promeneur est simplement invité à regarder le monde comme, selon l’artiste, « l’on contemplerait un aquarium ».

Alexandre Joly

La Chapelle Inversée, 2021

Bois, verre dichroïque, 600 × 500 × 470 cm

Môtiers Art en Plein Air, Édition 2021

Photo © Alexandre Joly

Alexandre Joly

La Chapelle Inversée, 2021

Bois, verre dichroïque, 600 × 500 × 470 cm

Môtiers Art en Plein Air, Édition 2021

Photo © Alexandre Joly

Alexandre Joly

La Chapelle Inversée, 2021

Bois, verre dichroïque, 600 × 500 × 470 cm

Môtiers Art en Plein Air, Édition 2021

Photo © Alexandre Joly

Alexandre Joly

La Chapelle Inversée, 2021

Bois, verre dichroïque, 600 × 500 × 470 cm

Môtiers Art en Plein Air, Édition 2021

Photo © Alexandre Joly

Ce lien avec l’Art Minimal tient ainsi plus à la manière dont les œuvres d’Alexandre Joly qualifient l’espace qui les accueille et, dans un même mouvement, engagent les corps des spectateurs, qu’à une quelconque similitude formelle. L’artiste joue alternativement la surcharge (de matériaux aussi bien que de sens) et l’épure, jusqu’à son accomplissement décoratif. Pour une exposition intitulée Le temple de la vache sacrée au Théâtre de L’Orangerie à Genève en 2018, celui-ci répand un amoncellement de crânes, de cristaux, de faux fruits en plastique, de fleurs, fraiches et naturalisées, de miroirs, d’anciennes sculptures réalisées à la sortie des Beaux-Arts, de schtroumpfs, de grenouilles de farce et attrape, de poupées russes, de sapins miniatures et, comme le titre le promet, une vache. À l’opposé, Les terrains d’attente (2022) n’est constituée que de six plaques de marbre brut empilées les unes sur les autres en escalier. La nature oscille ici entre son état sauvage, élémentaire et, selon le point de vue de l’observateur, transformé par la main de l’homme, comme un terrassement de mine.

Alexandre Joly

Les terrains d’attente, 2022

Marbre découpé, 250 × 120 × 37 cm

Photo © Greg Clément

Alexandre Joly

Les terrains d’attente, 2022 (détail)

Marbre découpé, 250 × 120 × 37 cm

Photo © Greg Clément

Au fil des ans, le son a pris de plus en plus de place dans l’œuvre de l’artiste. Pour une exposition à la Villa Bernasconi en 2011, ce dernier propose une série d’interventions réalisée entièrement avec des piézos, des haut-parleurs constitués de petites pastilles en laiton qui se contractent sous l’impulsion d’un signal électrique et génèrent ainsi une onde sonore, qu’il monte sur des pointes et relie entre elles par des fils de cuivre, des aimants et des cordes à piano. Dans certaines salles, ces réseaux tracent des compositions géométriques, alors que de dans d’autres, les formes courbées qu’ils dessinent font écho à des détails de l’architecture et semblent bomber les murs. D’apparence technologique rudimentaire, ces entrelacements de métal évoquent néanmoins un modèle organique, celui du mycélium, un réseau de filaments microscopiques pouvant couvrir plusieurs hectares qui constitue l’appareil végétatif des champignons, et dont les piézos – que l’artiste n’a cessé d’utiliser depuis 2004 – seraient les fruits. Les pastilles en laiton émettent, d’une salle à l’autre, des bruits d’insectes et de grenouilles, des nappes harmoniques synthétiques. Bien plus qu’un simple habillage sonore qui accompagnerait l’exposition, le son est ici littéralement sculpté dans l’espace, à partir de la matière même des œuvres.

À l’inverse, en réponse à une invitation en 2020 de Belvédère Sonore, proposant à des artistes de créer une bande-son pour des œuvres d’art publiques existantes, Alexandre Joly choisit La Famille, un ensemble de trois sculptures anthropomorphiques abstraites sur les rives de l’Arve réalisées par Sonia Graber-Moumni en 1973. Dans un texte accompagnant cette manifestation, l’artiste décrit sa composition comme « un télescopage d’ondes sonores, un message radio interstellaire, une communication mentale, une musique des sphères, un cosmic toy ». Si une figure de l’Art Minimal comme John McCraken prétendait ériger ses stèles en plexiglas colorées sous influence extra-terrestre directe (une version des faits – celle de l’artiste – longtemps scotomisée par les récits officiels de l’histoire de ce mouvement), l’usage que fait Alexandre Joly de tropes empruntés à la science-fiction ferait plutôt office d’une évocation poétique et, surtout, ludique, pour nous amener à considérer la possibilité d’une autre réalité que celle qui s’offre quotidiennement à nos sens. Il en va de même pour quantité de motifs magiques ou fantastiques qui traversent son œuvre, comme dans Sustain Hallucinations From Inner Space (2017) où un masque grimaçant fait d’une carapace de tortue semble flotter au-dessus d’un tambour en rotation piqué de gentianes séchées dans un lit de sel et de sable noir, ou Le Gardien (2020), un totem monumental de sept mètres de haut installé devant le centre sportif de Plan-les-Ouates, au sommet duquel trône un double disque de verre dichroïque qui change de couleurs selon les angles de vue.

Alexandre Joly

Le Gardien, 2020

Blocs de pierre, verre teinté

Centre sportif des Cherpines, Plan-les-Ouates

Photo © droits réservés

Alexandre Joly

Le Gardien, 2020

Blocs de pierre, verre teinté

Centre sportif des Cherpines, Plan-les-Ouates

Photo © droits réservés

Alexandre Joly

Le Gardien, 2020

Blocs de pierre, verre teinté

Centre sportif des Cherpines, Plan-les-Ouates

Photo © droits réservés

Alexandre Joly

Le Gardien, 2020

Blocs de pierre, verre teinté

Centre sportif des Cherpines, Plan-les-Ouates

Photo © droits réservés

L’œuvre d’Alexandre Joly n’énonce aucun commentaire sur le devenir de ces formes issues de cultures populaires, pas plus que sur celles héritées de l’histoire de l’art. Ni ironique ni critique, elle nous invite à percevoir des apparitions qui pourraient être la manifestation d’une structure profonde du monde. Au travers de ses dispositifs lo-fi, celle-ci se révèle de manière spectrale, sa lecture plus sujette à l’imagination qu’à l’interprétation, qui ne demande pas tant à être déchiffrée que vécue.

Par DDA Genève