La fermeture du Bâtiment d’art contemporain, pour rénovation et mise aux normes muséales va bouleverser un temps le paysage culturel genevois. Plus important qu’un bistrot et une boutique, admis aujourd’hui comme indispensable à tout musée, la rénovation thermique est nécessaire pour la bonne conservation des œuvres et pour pouvoir en emprunter. Elle évitera aux personnes qui travaillent de cuire l’été et de geler l’hiver.

Voilà qui rappelle qu’au moment où une ville comme Nîmes mandatait Norman Forster pour bâtir le Carré d’Art, Genève achetait fort cher une usine désaffectée pour loger l’art contemporain : musée, centre d’art, bureaux du Fonds municipal d’art contemporain mais également le musée de l’automobile Jean Tua, que les amateurs d’art contemporain trouvaient fort encombrant. Pas d’architecture de prestige donc, et une fois le bâtiment acquis peu de moyens pour le transformer en véritable lieu d’exposition. Pour le Centre d’Art, ce déménagement était le quatrième. Il gagnait des locaux plus vastes à peine plus adaptés que les précédents.

Pour le Musée d’art moderne et contemporain de Genève (Mamco), c’est une autre histoire : celle de l’invention par Christian Bernard d’une forme nouvelle de musée, d’abord musée de parole comme il le rappelle dans une récente table ronde à l’INHA 1

avant d’être un véritable laboratoire de recherche. Un musée de crise, alors que l’idée même de musée était en crise2

.

Reposant sur des prêts de collectionneurs et d’artistes, et sans budget d’achat, le Mamco s’est imposé par ses expositions qui abolissaient les frontières entre présentations temporaires et permanentes. Il proposait un renouvellement de l’ensemble de l’accrochage trois fois l’an. L’histoire de ce musée singulier que Christian Bernard a créé et construit durant 20 ans, de 1994 à 2014, reste à écrire dans sa richesse et sa complexité. Christian Bernard, qui est aussi poète, auteur de sonnets, de fables et d’aphorismes vient de publier Morceaux choisis aux éditions du Grand Tamanoir en 2024. Il reprend dans des versions corrigées et augmentées : Escaliers de papier, paru dans le catalogue Esprit d’escalier, édité par la Cellule pédagogique du DIP3

au Bac en 2000, et Pour un éloge du palindrome, préface à Tir, cet écrit de Gérald Minkoff, publié par le Mamco en 1997.

C’est l’occasion de revenir sur les mots qui, au Mamco, ouvraient des espaces poétiques, construisaient des fictions et des histoires, tissaient des récits en écho, convoquant histoire, littérature ou cinéma. La titraille qui annonçait l’actualité comme la nomenclature des salles n’ont cessé d’enrichir le propos même des expositions et d’engager une réflexion sur le musée lui-même et les manières d’exposer.

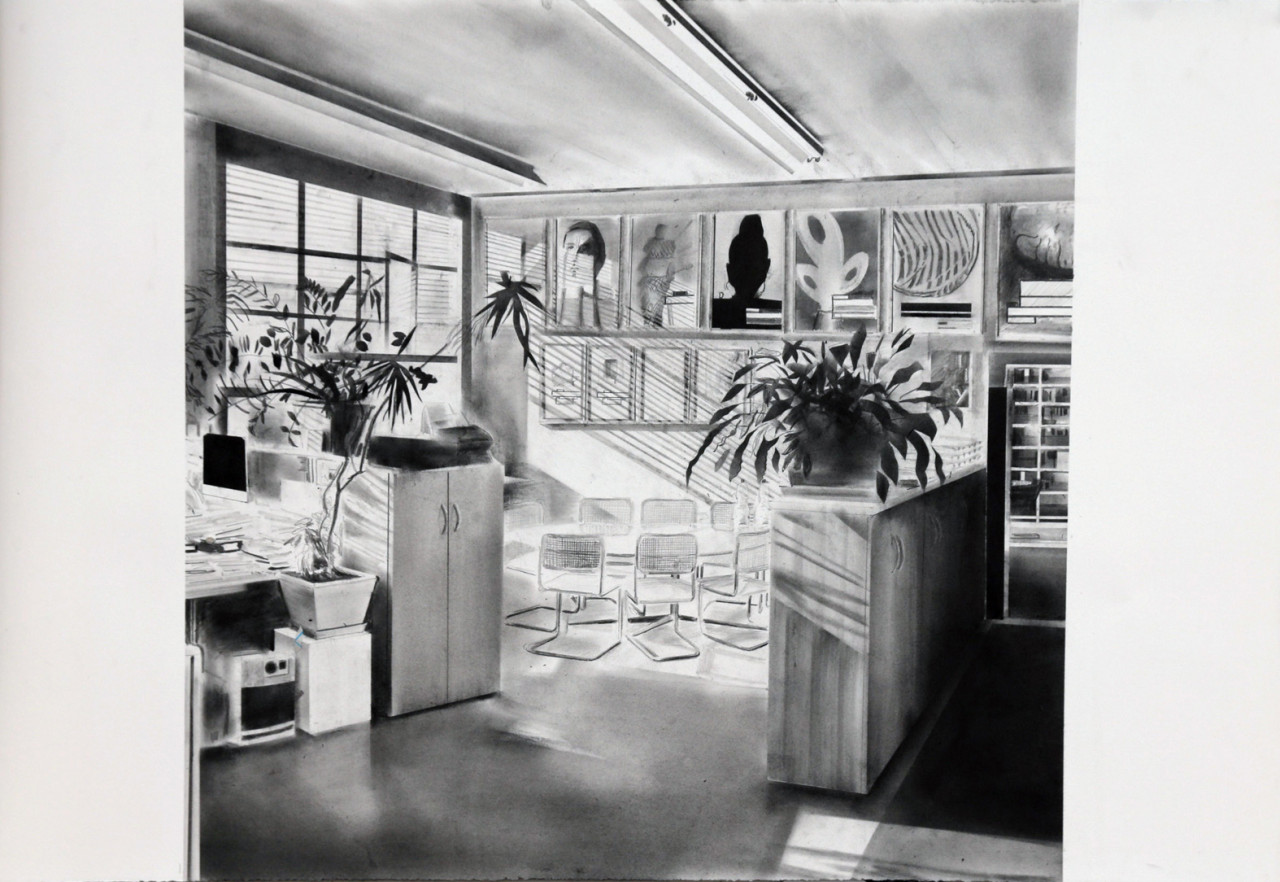

A ces mots du directeur se mêlaient naturellement ceux des artistes dans leurs œuvres. Les différentes institutions réunies dans la SIP, Société genevoise d’instruments de physique, devenue BAC, Bâtiment d’art contemporain, partageaient une vaste entrée. Passé « L’Espace commun » c’était plutôt chacun chez soi. Côté Mamco, visiteurs et visiteuses ont longtemps été accueillis par des mots. Une longue peinture oblongue, double face, lettres noires sur fond jaune de Christian Robert-Tissot, accrochée comme une enseigne interrogeait : « Avez-vous essayé l’art contemporain ? ». Ce slogan presque publicitaire, comme si l’art pouvait aller comme un gant ou si l’essayer c’était l’adopter, questionnait moins le regardeur qu’il ne décalait la perception et désacralisait déjà le rapport à l’œuvre et au musée. Au-dessus de la banque d’accueil, un caisson lumineux d’Alfredo Jarr portant l’inscription « Gesamtkunstwerk » venait, comme un cartel, définir le musée comme potentielle œuvre d’art totale. Au sol, un disque en fonte façon plaque d’égout, Table d’orientation de Martin Kippenberger indiquait la distance entre le Mamco et le Momas, Musée d’art moderne de Syros et ouvrait des perspectives de fuite. Ces trois œuvres faisaient déjà indices pour entrevoir du sol au plafond les rudiments d’un musée possible. Le jumelage Mamco-Momas n’était pas qu’une possible évasion souterraine pour rallier le bâtiment inachevé où Kippenberger invitait ses amis artistes à faire des projets et déposer des œuvres. Dans son Bureau, Kippenberger faisait de même au Mamco, gérant à distance et même post-mortem la programmation de cette salle. Cette délégation était aussi de mise pour La Suite genevoise confiée un temps à Armleder.

Avant même son ouverture « Le Musée est dans l’escalier », titre de l’exposition, de préfiguration du Mamco annonçait plus qu’une réalité. Si seul l’escalier, espace de circulation souvent sans œuvre était ouvert, la référence à l’œuvre de Robert Filliou et à une Joconde ayant laissé son seau et son balai pour monter dans les étages, faisait image et avait valeur d’avertissement. Exit l’icône, le temple des muses, l’écrin à chefs-d’œuvre. Christian Bernard n’a cessé de mettre en œuvre ce qu’il a défini comme un musée profane, pourtant doté d’une crypte ornée comme une grotte par Claudio Parmiggiani, puis plus tard de la Chapelle Siouxine dessinée par Jean-Luc Verna. Cette première version réduite et à développer annonçait la couleur. Celles des lettres en néon superposées de Maurizio Nannucci, tout en éclairant cet espace sans fenêtre, appelait au déchiffrement. ART, TEXT, LIGHT, SIGN résumait tout ce qui se trouverait plus tard sous d’autres formes au Mamco. Au rez, Deux directions cruciales de Michel Verjux, rond et demi rond de lumière, invitaient à monter où à descendre au sous-sol où Absalon, Maria Nordman ou Sarkis ont été exposés. Cercles concentriques via le rectangle de Felice Varini, peint pour partie sur l’escalier de secours donnant sur le toit, interrogeait le point de vue, bouclant la boucle. Il était évidemment préconisé, à l’instar du Nu duchampien, d’effectuer la visite en descendant.

Plus tard, Oh cet écho ! d’André Thomkins, Amen ! ici cinéma ! de Gérald Minkoff ou Rue d’odeur de Patrick Hospital, palindromes qui se répondaient dans l’escalier, affirmaient la place des mots sous forme de jeux, allers-retours et décodages, mécanique et gymnastique intellectuelle dont la lecture, à l’instar de celle de l’art, demande un peu de temps et de jugeote. Jadis affecté aux ouvriers, l’escalier devenait une salle verticale ponctuée à ses deux bouts de deux installations invitant à choisir une direction ou un point de vue plutôt qu’à tourner en rond. Les horloges qui réglaient la vie ouvrière, ont aussi été confiées à des artistes. Parmiggiani en a fait tourner une à l’envers, Jochen Gerz et Nannucci ont joué sur les mots : OK KO, Quasi Infinito.

Ni maquillage ni camouflage de l’ancienne usine, le musée héritait - avec ses 4 000 m2 de locaux - des néons, lumière tout sauf muséale, et des sols d’origine : béton, eubiolithe rose orangé ou pavement en bois de bout pour amortir chocs et vibrations des machines. La reconversion du bâtiment réalisée avec l’architecte et amateur d’art Erwin Oberwiler tout comme le vert industriel, couleur emblématique, laissaient une grande place à la mémoire du lieu. Les mots, eux, faisaient lieux de mémoire. La Place Charles Goerg ou l’Allée Marika Malacorda rendaient hommage au conservateur du Musée d’art et d’histoire et à la galeriste, deux pionniers de l’art contemporain à Genève. La Suite genevoise, réservée à celles et ceux qui faisaient l’art à Genève, ancrait le Mamco dans la cité.

De 1994 à 2004, La Rue des boutiques obscures, hommage à Fra Angelico, clin d’œil à Patrick Modiano et aux cellules du couvent de San Marco à Florence peintes à fresques au XVe siècle par le moine dominicain, offrait une enfilade de cabanes. Ce cloisonnement en bois, comme autant de caisses de transport, disait la précarité du musée. Il permettait surtout dans un espace réduit d’être seul face à une œuvre. Bon marché et provisoire, cet agencement dura dix ans et fut démonté pour l’exposition de Fabrice Gygi4

. L’atelier de Sarkis a subsisté comme cabane témoin de cette époque à ce détail près qu’elle était percée d’une fenêtre ornée d’un vitrail aux quatre couleurs primaires, alors que les autres étaient aveugles, qu’elle avait un plancher en bois alors que les autres non. Durant des années, une porte permit même de s’y enfermer pour s’asseoir à la petite table qu’une amie de l’artiste fleurissait toutes les semaines. L’Atelier depuis 19380 de Sarkis et son pendant l’Atelier d’aujourd’hui de Gérard Collin-Thiébaut plus vaste, plus ouvert avec son lustre, son bureau en L et sa vitrine, étaient à la fois lieux d’exposition et de production où les artistes venaient travailler à intervalles irréguliers. Forcément mis en scène, ces espaces mi-publics, mi-privés renvoyaient au modèle du genre : l’atelier-musée imaginé par Gustave Moreau à Paris.

Au deuxième, La Rue, occupant la moitié de l’étage côté rue des Bains, donnait sur le Corridor Store Front de Christo. Elle accueillait Open House de Gordon Matta-Clark, les Inflammatory Essays de Jenny Holzer, des tableaux de Basquiat et d’autres œuvres urbaines. Le Passage des problèmes solubles, La Galerie des problèmes résolus et Le Magasin des panoramas étaient aussi liés à la ville à l’ère de la modernité et mettaient le visiteur dans les pas de Walter Benjamin.

Tout comme la devanture de magasin obstruée par Christo, les fenêtres du dernier étage, le Belvédère avec vue panoramique sur Genève ont été condamnés pour gagner en surface d’accrochage et offrir sept salles d’exposition devenant Le Magasin des panoramas. Le magasin, forcément grand et faisant le bonheur des dames, tout comme le panorama - dont Lucerne conserve celui consacré aux Bourbakis - sont avec le musée les nouveaux lieux d’exposition du XIXe siècle.

Autre lieu mais en plein air, le Speaker Corner, installé à Hyde Park depuis le milieu du XIXe siècle, offre le loisir de faire part de ses opinions, d’applaudir ou de huer. Au Mamco, ce coin des orateurs symbolisait l’importance de la parole, de sa circulation et de sa liberté. Il renvoyait au lieu de libre expression, mais également aux installations sonores, aux conférences et aux jeux de questions-réponses auxquels Christian Bernard s’est prêté régulièrement avec le public. Autre coin, Event Corner renvoyait aux pratiques plus ou moins éphémères et performatives de l’art. Le Kino était bien une salle de projection, le kiosque n’était pas à musique mais à dessins. Pas de camera obscura, mais une Camera candida, chambre aussi blanche que le white cube.

La nomenclature des salles ouvrait également vers un ailleurs dans le temps et dans l’espace. Il ne s’agit pas de se payer de mots, même en temps de crise. Noms et formules n’ont rien remplacé qui aurait manqué, mais ont augmenté ce qui était donné à voir et à penser, convoquant d’autres lieux et d’autres univers pour élargir le champ. Il ne s’agissait cependant pas d’opérer quelques tours, de tourisme de la pensée, mais bien de penser l’exposition et ses lieux possibles.

Crypta de Parmiggiani se découvrait par étapes. Il fallait baisser la tête pour entrer par une première petite ouverture dans le mur, puis une seconde et attendre dans le noir que les yeux s’habituent et voient ce geste premier de la peinture : des traces de main colorées du mur au plafond. Cette expérience immersive avant la mode venait rappeler que la modernité a une histoire et les artistes contemporains de la mémoire.

Delocazione, autre œuvre de Parmiggiani, était la trace d’un accrochage, le fantôme de tableaux disparus alors que l’inventaire de Claude Rutault était un stock de toiles à peindre selon ses « définitions méthodes » et donc autant d’œuvres à venir.

Le Loft Don Judd, grand plateau libre, citait l’ancien atelier de couture aménagé par Judd à SoHo pour vivre et travailler et pour lequel il avait conçu le mobilier. Plus intimiste, L’Appartement du collectionneur, reconstitution du 26 de la rue Beaubourg à Paris où Ghislain Mollet-Viéville a habité de 1975 à 1991, où Don Judd et d’autres minimalistes étaient exposés, rappelait l’espace domestique autant que son décalque : la « Period Room » des musées anglosaxons.

Autour de chauffeuses Togo bleu, ambiance appartement de jeune couple des années 80, étaient agencées les œuvres du Cercle Ramo Nash qui constituaient Un Cabinet d’amateurs. Sans prévenir la fiction prenait là le relais. Cette collection d’œuvres et d’artistes de Yoon-ja et Paul Devautour était leur propre création. Sous couvert d’être opérateurs en art, le couple inventait tout, parcours, démarches et styles en un déploiement d’hétéronymes qui laissait poindre quelques indices. En effet, Claude Lantier, peintre de L’Œuvre de Zola en était et le critique qui soutenait ce mouvement n’était autre que Robert Ménard.

Siah Armajani, auteur d’un manifeste sur la sculpture publique dans le contexte de la démocratie américaine5

, présentait au Mamco des œuvres d’intérieur. Le Salon Scheerbart, rendait hommage à l’écrivain inventeur visionnaire allemand, dont le traité sur l’architecture de verre a fait autorité. Cette chambre lumineuse, plafond jaune et vitrail en œil de bœuf, était entièrement meublée. Porte, vantaux, chambranle, imposte, lit vitrine, porte-manteau, rien d’inconnu, tout aurait pu être fonctionnel mais tout était sculptural. À l’instar des Models for Street, maquettes de rêves, architectures aux disproportions poétiques et politiques également exposées, cette installation permettait de saisir au musée une réflexion sur un art tout entier tourné vers le « commun ».

Ces allers-retours entre ambiances domestiques et urbaines mettaient encore visiteurs et visiteuses dans une dynamique propre à activer, sans même le savoir, le statement de Lawrence Weiner : « IN AND OUT, OUT AND IN AND IN AND OUT AND OUT AND IN » exposé dans l’appartement du collectionneur.

La salle Ménard et Pécuchet, faisait coup double en un jeu de remplacement par homophonie. Le fameux couple flaubertien attaché au dictionnaire des idées reçues, et créateur d’un musée, croise Ménard, l’écrivain de la nouvelle de Borges qui récrit partiellement et à l’identique le Quichotte de Cervantes. Cette salle abritait forcément des copies, originaux de Sherrie Levine. Le journal intime d’Amiel, recopié à la main par Collin-Thiébaut, aurait aussi pu s’y trouver.

La Section des stylites présentait non pas un courant artistique, mais des pratiques d’ascèse comparables en art à celles d’ermites des débuts du christianisme. A l’allitération s’ajoute la consonnance avec le style, source de commentaires et de débat dont Kippenberger disait que le sien était de ne pas en avoir.

Le Cabinet des abstraits était un clin d’œil à l’agencement d’El Lissitzky au Landesmuseum qui témoigne de l’importance de l’exposition comme médium dans l’art contemporain. A défaut d’œuvre d’art totale, l’exposition est en effet depuis souvent devenue une œuvre en soi.

De la cellule au Plateau des sculptures, les salles aux dimensions variées évitaient toute monotonie. Puisant à différents registres, leurs noms renvoyaient à d’autres lieux réels ou littéraires à d’autres temps où autres modes d’expositions. Ils encadraient, créant autant de tableaux au sens théâtral. Ces changements de décor liaient les accrochages à des histoires, disaient la variété des contextes d’exposition en faisant une large place à deux figures fondamentales : l’artiste et le collectionneur.

Le Mamco était un théâtre, celui de la mémoire. A l’instar du répertoire classique dont les mises en scène donnent des éclairages nouveaux, les habitués du Mamco faisaient l’expérience du renouvellement du regard tout en retrouvant des œuvres familières : de même œuvres mises en d’autres compagnies, engageaient un autre dialogue. Correspondances et résonnances, sensations et sens s’en trouvaient transformées6

.

Le Mamco, c’était aussi comme le Macumba – dont les derniers établissements viennent de fermer. Plusieurs salles, plusieurs ambiances, des murs colorés et une manière de mixer les œuvres pour faire danser le regard et la pensée.