En juin 2018, Lauren Huret s’est rendu à Manille, aux Philippines, pour mener une recherche sur la modération de contenu en ligne. De cette immersion est née une série de travaux divers, sculptures, vidéos, éditions, interviews, recherches, ainsi que de son concept d’ « image maudite ».

La plupart des utilisateurs de réseaux sociaux ignorent l’existence même de la profession de modérateur, croyant à tort que des algorithmes exécutent, de manière froide et automatique, ces tâches répétitives. Mais derrière l’illusion technologique, ce sont des milliers de mains humaines, sous-payées, qui examinent, filtrent, jugent les contenus mis en ligne par les utilisateurs et utilisatrices. Car les logiciels dits d’intelligence artificielle restent incapables d’appréhender les contextes, les nuances, les ambiguïtés de chaque contenu. C’est ainsi qu’est apparue la notion d’« hétéromation » – ou encore celle d’« intelligence artificielle Potemkine», en référence à ces villages factices érigés pour masquer la misère aux yeux de l’impératrice Catherine II. Une façade brillante pour dissimuler le réel.

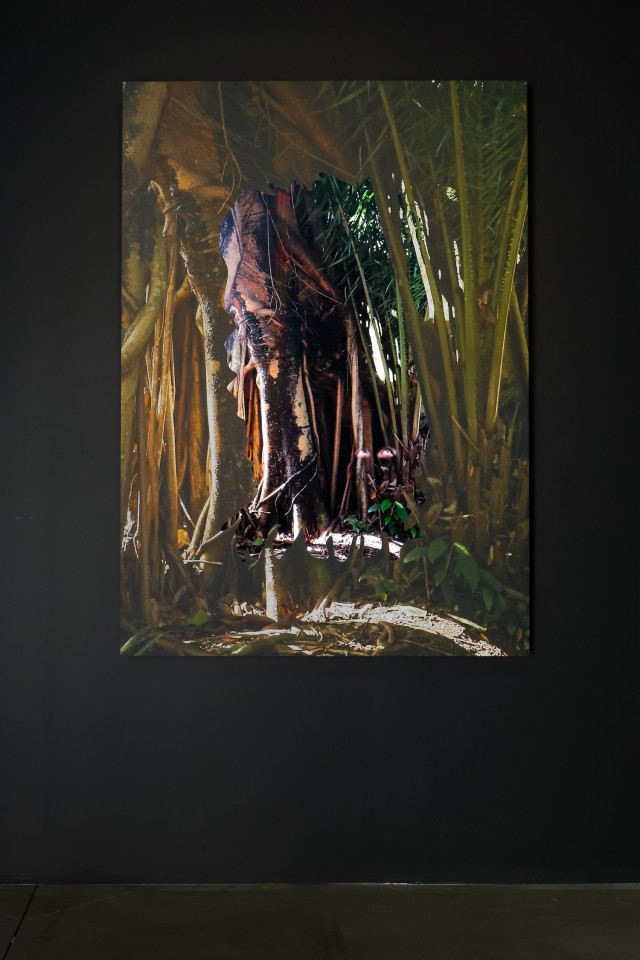

La vidéo Praying for my Haters est une vidéo longue, où apparaissent, dans les fenêtres d’un bâtiment emblématique de la ville – siège discret de cette activité invisible – une constellation de vidéos censurées ou virales. Le paysage urbain de Manille y devient décor dantesque, théâtre spectral d’une réalité souterraine. La bande sonore, tissée de tubes de karaoké, d’un voix narrant un texte, de bruits de la ville et de murmures diffus, évoque une forme de résilience – celle d’une humanité persistante, dans l’ombre des flux numériques.

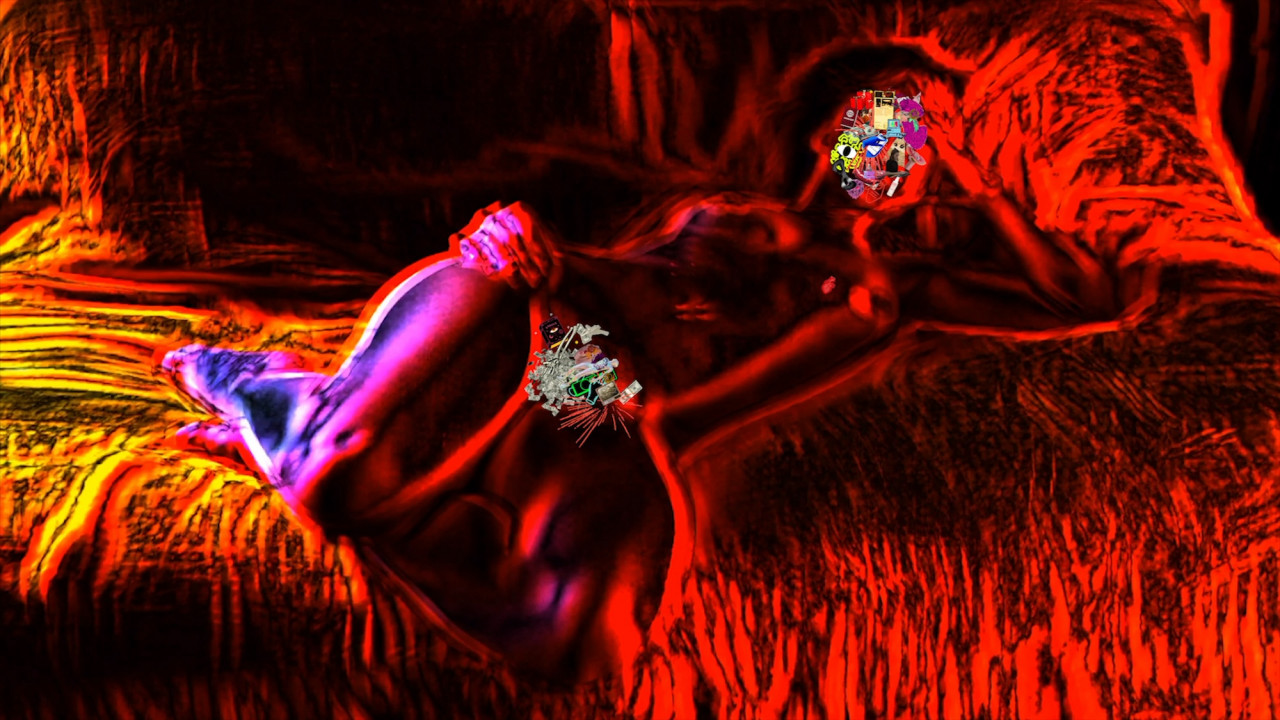

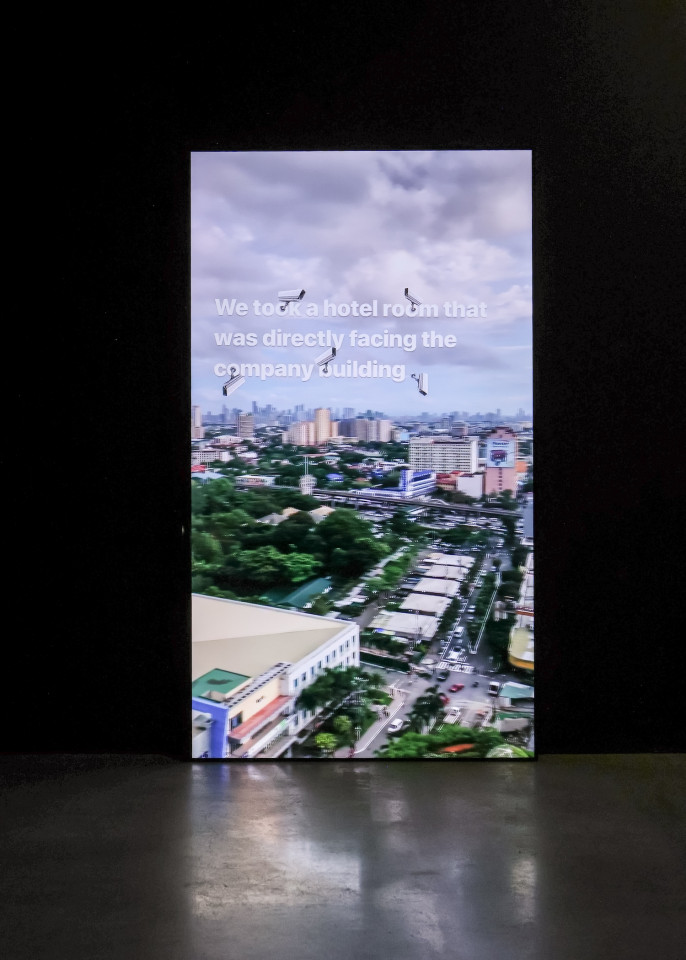

Pour Manila Stories (chasing ghosts on social media), Lauren interroge l’immédiateté du partage d’aspects de nos vies avec un public. Pendant la durée de l’exposition, elle envoyait en temps réel de courtes vidéos de son quotidien ainsi que de sa recherche récente à Manille sur la modération de contenu, sous forme de stories, directement partagées sur l’écran installé dans l’espace d’exposition. De nouvelles vidéos étaient ajoutées régulièrement, formant une courte narration qui se construisait jour après jour. Les images partagées sont principalement composées de collages réalisés à partir de ses archives photographiques, enrichis de textes, de gifs et d’effets issus de différentes applications. Plus encore, ces vidéos examinent de près la manière dont les entreprises des réseaux sociaux gèrent les questions de censure, de contenus problématiques, et du travail externalisé sous-payé.

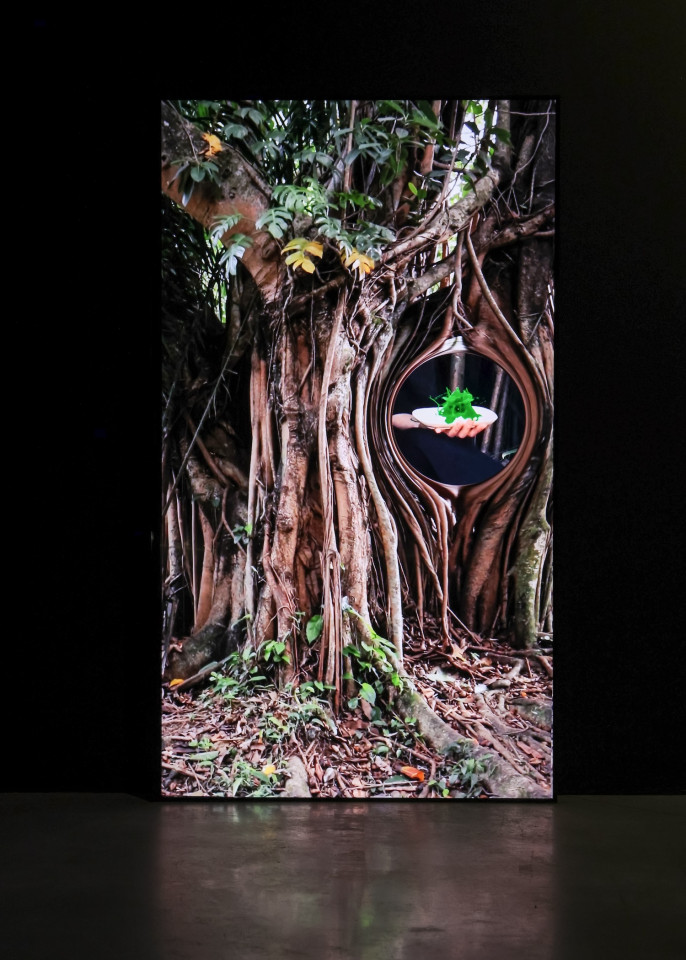

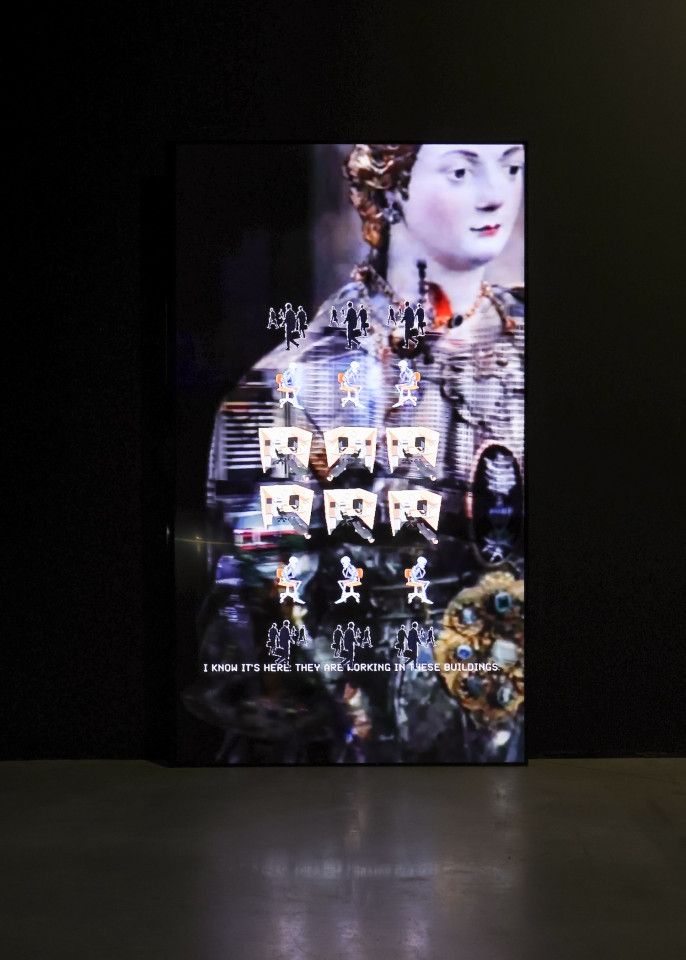

L’installation vidéo Portrait en Sainte-Lucie (Lesley Ann-Cao) présente le portrait d’une artiste rencontrée à Manille, qui a accepté de se prêter au jeu de la pose classique, inspirée de la tradition picturale du XVIIIe siècle. La posture choisie reprend les attributs de Sainte Lucie, martyre chrétienne ayant préféré s’arracher les yeux plutôt que de renier sa foi et ses convictions — ses yeux étant symboliquement offerts sur un plateau. La notion de sacrifice, centrale dans les recherches menées par Lauren à Manille, y trouve une résonance particulière : le martyr devient ici une figure de celui ou celle qui se sacrifie pour le bien commun, afin de préserver un réseau social encore viable.

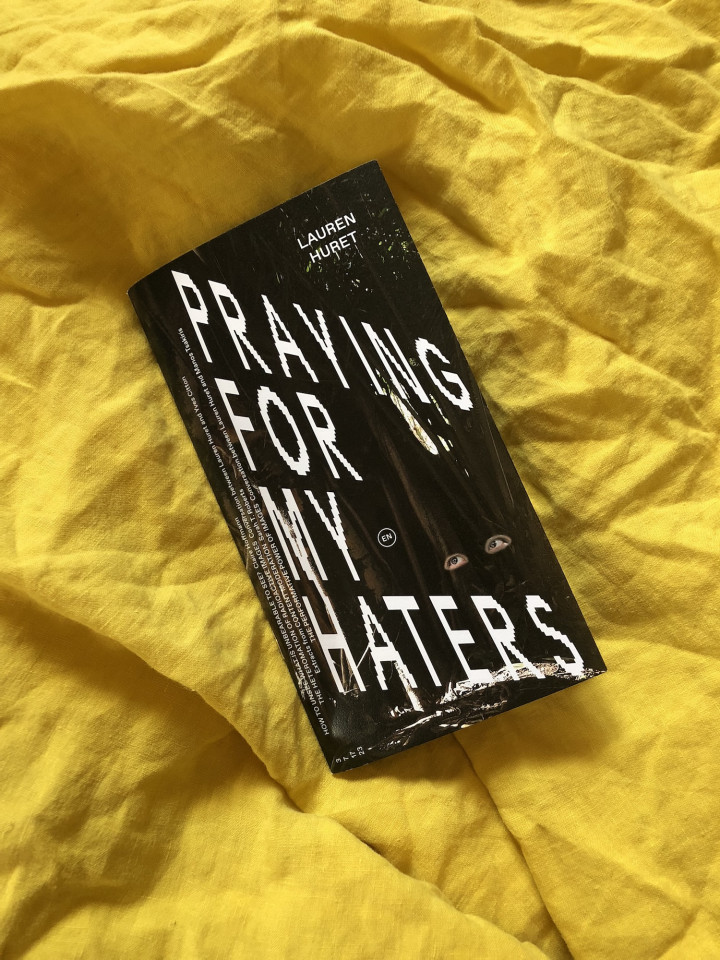

L’édition Praying for my Haters réunit deux entretiens – l’un avec Yves Citton, l’autre avec Manos Tsakiris – autour des questions de modération de contenu, des affects générés par les images, ainsi que des notions d’image maudite et d’image performative. Elle inclut également un extrait du livre de référence de Sarah T. Roberts, experte mondiale en la matière, consacré à la modération de contenu.