Concrete Music marque un tournant dans la pratique de l’artiste. Après avoir employé ses premières années de travail à traduire, dans l’espace de l’art, l’énergie de la musique rock, Jérémy Chevalier a commencé à réaliser ces copies comme une manière de susciter un autre jeu entre un art du live, qu’il incarne alors dans ses performances et ses concerts, et un art du support, du disque, de l’objet. Quelque chose qui migre, du mouvement des corps électrisés vers le sta-tisme des disques fossilisés dans le matériau gris, neutre, mutique du béton, symbole d’une autre industrie. D’une pratique qui passe du rock « authentique » vers la copie, de la pierre vers l’imitation, la synthèse. L’œuvre renvoie dès lors dos à dos deux répétitions. D’un côté, celle de la musique répétitive, qui roule et qui « avance » (on parle même de rock « motorik » pour imager la rythmique mécanique de certaines musiques, comme celles d’un groupe comme Can, par exemple, que Jérémy Chevalier confesse apprécier particulièrement). De l’autre, celle de sa (re)prise en dur, cimentée, statique — image de la sérialité, d’une urbanisation standardisée et se répétant dans le paysage, et dont l’architecture générique est le décor même de cette musique post-moderne. C’est d’ailleurs, en 2011, à l’occasion de la Biennale des Libellules, quartier de la périphérie genevoise, que l’artiste a initié cette série en dialogue avec ce site spécifique, marqué par ses grands ensembles de béton.

La littéralité du titre rappelle les expériences poétiques et élémentaires à l’œuvre dans les concerts Fluxus : on pense à Drip Music de George Brecht (1962), ou encore à Water Music de Mieko Shiomi (1964). Mais si chez Fluxus la musique est affaire de vie, d’évanescence et d’éphémère, dans la Concrete Music de Jérémy Chevalier il est question de graver les choses, non pas dans le marbre, mais dans le béton. Béton qui, lourd et polluant, est probablement le matériau antithétique même de l’esthétique Fluxus, mouvement artistique qui reposait sur un jeu avec la fluidité et la vie. Au bruit du liquide qui s’écoule, chez George Brecht, au silence de l’eau, chez Mieko Shiomi, répond le son du béton coulé par Jérémy Chevalier. Parmi les disques choisis par l’artiste se trouve justement Paranoid de Black Sabbath, un des chefs d’œuvre du metal lourd.

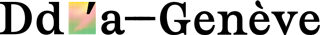

Concrete Music n’est pas non plus de la Musique Concrète : si l’œuvre est liée à la reproduction et à l’enregistrement, elle n’est pas une adaptation des principes employés par Pierre Schaeffer dans les années 1950. Le compositeur avait imaginé une musique faite à partir de sons fixés sur des supports, des disques et des bandes magnétiques, qui avait pour but de traduire les bruits en sons et de composer à partir de choses réelles, concrètes. Les disques de Jérémy Chevalier sont réels, mais ils sont des reproductions également. Des copies, mais infidèles. Plus surprenant encore, on peut écouter ces disques, on peut les jouer sur une platine vinyle habituelle. Et à l’écoute, la musique de Jérémy Chevalier (car il s’agit bien de musique, et pas que de béton), on découvre que ce qui est produit se situe quelque part à la confluence entre ces deux approches historiques. À l’instar de la manière sculpturale et gestuelle de Fluxus, l’amplification fait résonner la matière. On entend le bruit du support, le diamant passer à la surface de l’objet brut. Concrete Music est vraiment une musique de béton. Mais en même temps, comme en transparence, ce qui était initialement enregistré sur le vinyle d’origine refait surface : grésillant, lointain, légèrement déformé, le son enregistré réapparaît, comme par magie. Ce qu’on entend est une musique, devenue concrète, passée au filtre d’une matérialité étrange et inouïe.

Je ferme alors les yeux. L’expérience d’écoute se situe à l’opposé de la hi-fi. On est ici même plus dans le règne de la lo-fi, mais dans quelque chose de l’ordre de ce qu’on pourrait appeler, pour continuer de jouer sur les mots, de la raw-fi : la tête de lecture saute, rebondit, dérape sur le béton ; le son tremble, se déforme, est haché. Pour autant, on reconnait très bien la musique, prise dans le souffle puissant et les frottements, qui semblent tout à coup rappeler l’origine ouvrière du support en béton. Les mélodies sont comme prises dans le mouvement d’un travail répétitif, d’une machine qui poncerait le disque en même temps qu’elle le lirait : la bande-son du labeur vient perturber le confort d’écoute d’une élite esthète amatrice de silence. Quelques années plus tard, Jérémy Chevalier va d’ailleurs mouler ses propres chaussures, une paire de basket en lambeaux, rapiécées, comme un autoportrait en (non-)travailleur middle class. Il appellera d’ailleurs cette pièce Clochards Célestes (2016). Parfois des vagues semblent venir se briser sur la musique, emportant le son dans des tourments bruitistes. Quelque chose d’océanique émerge, puissant, mélancolique. Quelque chose entre la rage, la tristesse, qui vient révéler un tout autre sens, donner une dimension presque sentimentale à la musique et qui excède le langage. On ne sait pas si c’est le support, le disque, ou l’instrument, la platine, qui se brise. Le crépitement habituel du vinyle devient ici une sorte de vent, incessant, de tempête qui vient parfois recouvrir la musique. Le bruit, la distance renvoie l’enregistrement à un statut fantomatique, à une sorte de trace lointaine qui vient hanter le bruit blanc qui l’enveloppe. Il y a dès lors comme un effet paradoxal : dans l’éloignement de la source, une proximité se crée, et émerge une émotion singulière. Comme si, dans l’écoute, on trouvait soudain une sorte de relique, de trésor archéologique oublié, au milieu du bruit blanc.

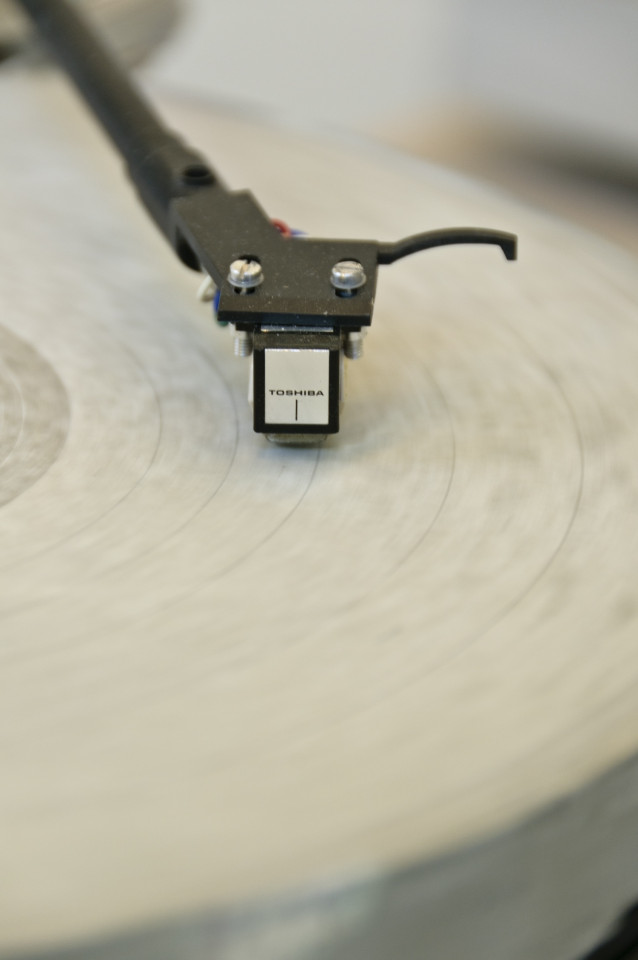

Il y a quelque chose de spectral dans la manière dont les disques choisis par l’artiste se retrouvent comme projetés dans un temps incertain. Dans la liste, on trouve ainsi des disques qui sont chers à Jérémy Chevalier, comme la compilation New York Noise, sortie en 2003, qui rassemble des groupes de la scène post-punk de la fin des années 1970. On trouve aussi Thriller de Michael Jackson, sorti en 1982, considéré comme l’album le plus vendu de tous les temps. Les disques sont donc comme des sortes de capsules temporelles, qui mêlent des choix affectifs et d’autres, peut-être, anthropologiques. Ce sont des vestiges (science-)fictionnels, qu’on imagine dès lors s’adresser à une audience potentielle, à venir. Notebook (2013) est le moulage en béton d’une série de carnets de notes de l’artiste. Dans ces œuvres, à la teneur plus intime, du fait qu’elles mettent au jour les notes personnelles de l’artistes, une interrogation agit : quand un projet, une idée, un rêve deviennent-il… Concrets ? Leur dimension fantomatique est d’autant plus grande : l’objet, qui reproduit à l’échelle 1:1 des supports de mémoire de l’artiste, laisse apparaître les textes, formés au stylo sur le papier, et qui donnent le sentiment que ses mots sont gravés dans la matière. Notebook est vraiment une empreinte, qui rend présents non seulement les objets, mais aussi les corps absents.