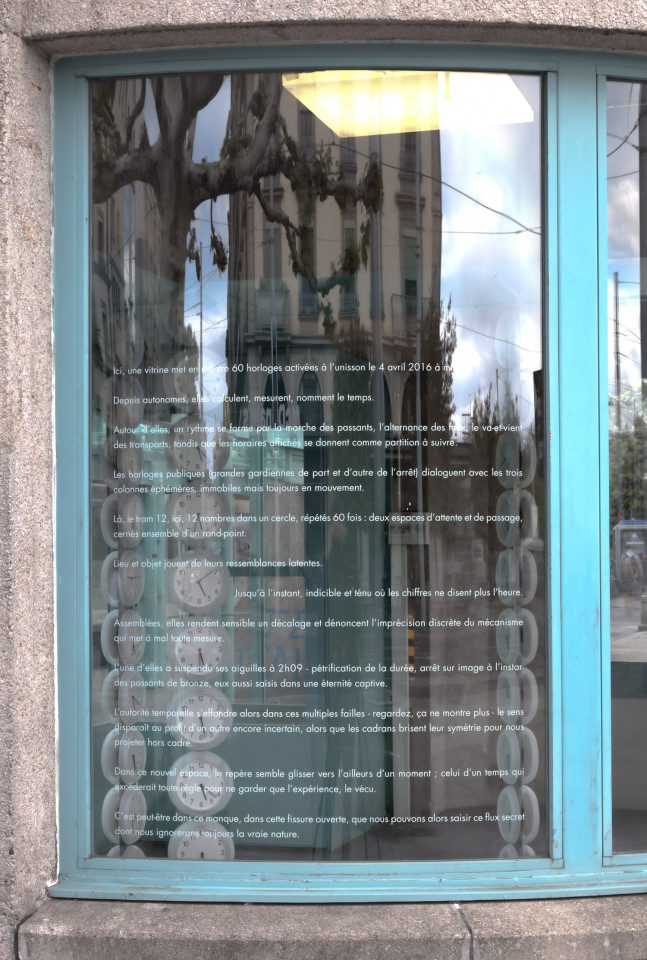

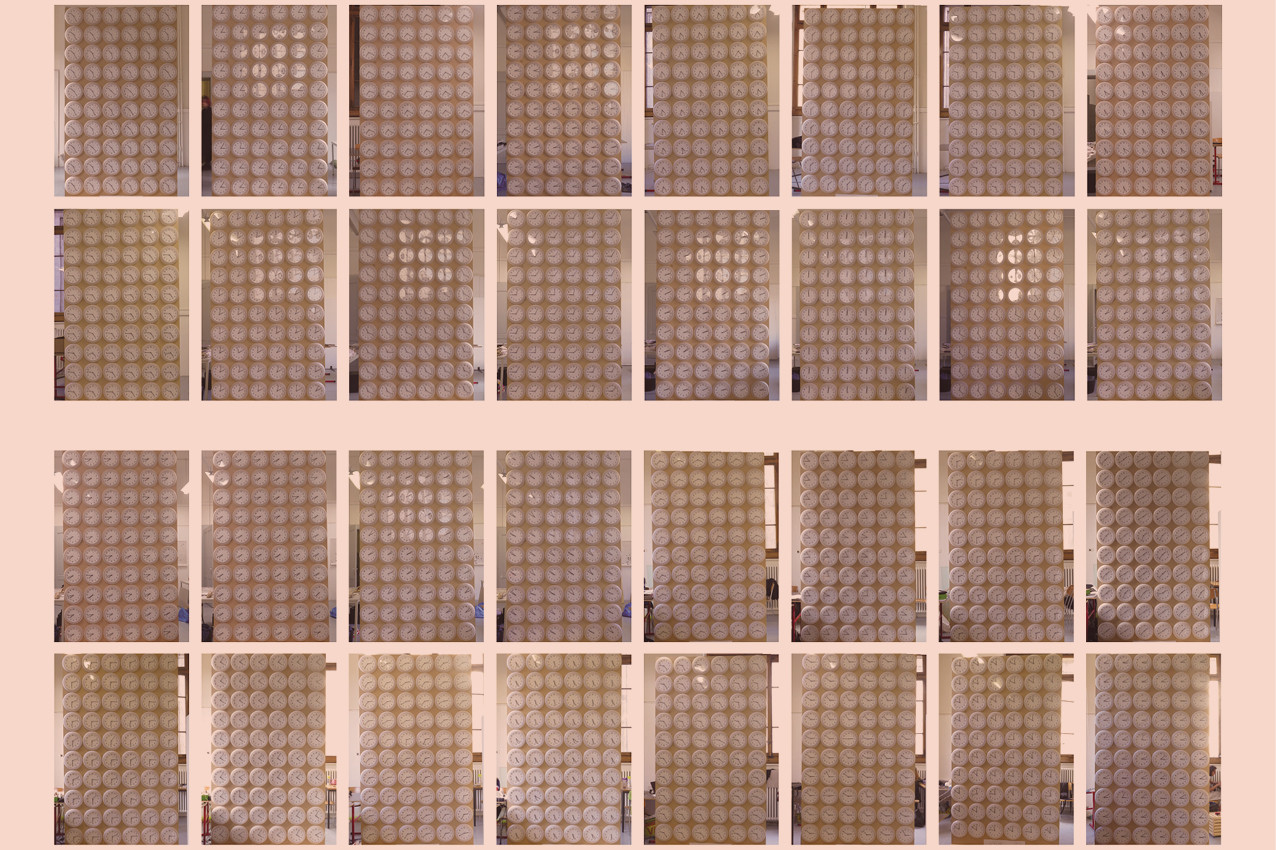

Ici, une vitrine met en montre 60 horloges activées à l’unisson le 4 avril 2016 à midi.

Depuis autonomes, elles calculent, mesurent, nomment le temps.

Autour d’elles, un rythme se forme par la marche des passants, l’alternance des feux, le va-et-vient des transports, tandis que les horaires affichés se donnent comme partition à suivre.

Les horloges publiques (grandes gardiennes de part et d’autre de l’arrêt) dialoguent avec les trois colonnes éphémères, immobiles mais toujours en mouvement.

Là, le tram 12, ici, 12 nombres dans un cercle, répétés 60 fois : deux espaces d’attente et de passage, cernés ensemble d’un rond-point.

Lieu et objet jouent de leurs ressemblances latentes.

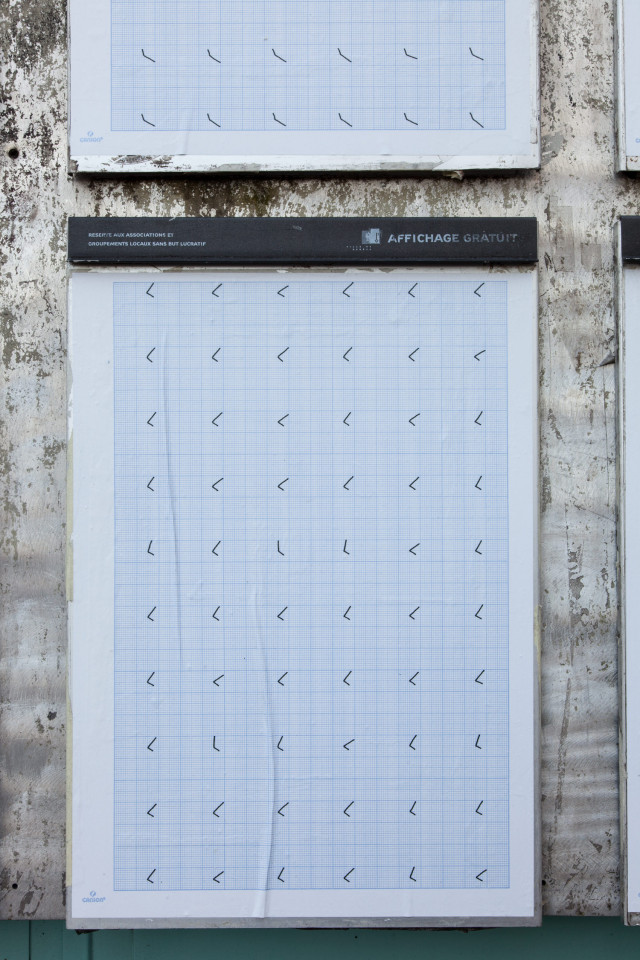

Jusqu’à l’instant, indicible et ténu où les chiffres ne disent plus l’heure.

Assemblées, elles rendent sensible un décalage et dénoncent l’imprécision discrète du mécanisme qui met à mal toute mesure.

L’une d’elles a suspendu ses aiguilles à 2h09 - pétrification de la durée, arrêt sur image à l’instar des passants de bronze, eux aussi saisis dans une éternité captive.

L’autorité temporelle s’effondre alors dans ces multiples failles - regardez, ça ne montre plus - le sens disparaît au profit d’un autre encore incertain, alors que les cadrans brisent leur symétrie pour nous projeter hors cadre.

Dans ce nouvel espace, le repère semble glisser vers l’ailleurs d’un moment ; celui d’un temps qui excèderait toute règle pour ne garder que l’expérience, le vécu.

C’est peut-être dans ce manque, dans cette fissure ouverte, que nous pouvons alors saisir ce flux secret dont nous ignorerons toujours la vraie nature.

Célia Zuber