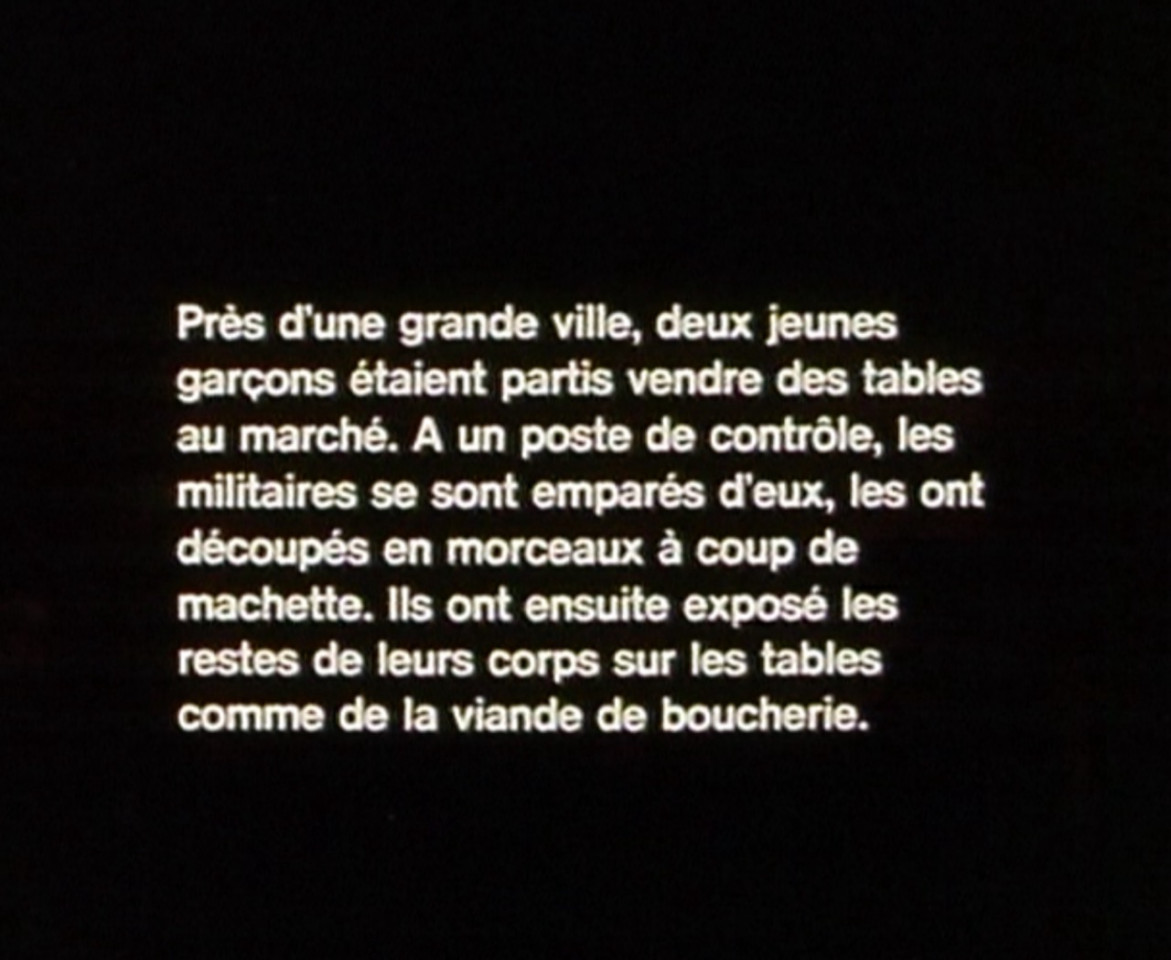

« La deuxième partie de cette série, Soliloque 2 / La barbarie (1982,16mm, 20 min), intervient après quatre ans (Alain Grandchamp à la caméra, ainsi que des images additionnelles de José-Michel Bühler et Véronique Goël, et Luc Yersin au son). Le film s’ouvre sur un carton qui donne le ton : les temples d’Angkor sont à nouveau soumis au vandalisme, des militaires tirant sur les divinités féminines et faisant éclater leur poitrine. L’enjeu du film est manifestement politique, mais celui-ci ne s’exprime pas ouvertement, directement, immédiatement, comme dans le cinéma militant. La séquence suivante, à travers un cadrage fixe sur une rue et un bâtiment, capte de façon discontinue des passants qui traversent le cadre de gauche à droite, ou inversement. Les coupes sont nombreuses : la dynamique de la séquence est celle d’un va-et-vient urbain ; des corps anonymes apparaissent et disparaissent, tandis qu’une voix-over récite des entrées de mots croisés. Le film joue systématiquement sur l’alternance entre des cartons, reprenant des coupures du journal Le Monde témoignant de la barbarie et de la violence de par le monde, et des séquences tournées pour le film. Nouvel intertitre : un militaire approche le canon de son fusil de la bouche d’un bébé qui instinctivement se met à téter ; il tire. S’ensuit, en voix-over, un échange épistolaire entre Luca (une lettre en italien lue par Maurice Magnoni), à Milan, et la réalisatrice (une lettre lue en français par Claudine Després), de retour à Genève, après un long voyage en Grèce puis en Italie. La séquence multiplie les travellings dans les différentes villes évoquées, certains plans fixes apparaissant comme des leitmotivs, telle une entrée de maison évoquant le lieu de résidence de Luca à Milan. Le film se retourne sur lui-même, fait retour sur son processus de production et de création, la cinéaste évoquant dans sa lettre un retour au travail – aussi bien alimentaire que cinématographique : préparation du scénario, du budget, du plan de financement. L’échange tourne court : sur fond d’un écran blanc, amorce signifiant la disparition, la réalisatrice reçoit sa lettre en retour par le frère de Luca, qui lui annonce le décès brutal de celui-ci. En écho, suit un long plan-séquence, silencieux, cadrant des vagues. Survient un nouvel intertitre : arrêtés à un poste de contrôle, deux jeunes garçons sont découpés à coup de machette par des militaires, et le reste de leurs corps exposé sur des tables comme de la viande de boucherie. Une voix-over énonce les entrées de mots croisés, tandis que les plans sont composés de travellings-avant pris depuis une voiture dans les rues de Berlin. Le film s’interrompt sur le mur qui divise l’Est et l’Ouest de la ville, sans possibilité d’échappatoire – avant de laisser place à une absence d’images, comblée par une voix-over qui dénonce le silence des coupables, pour finalement laisser place à un ultime carton qui complète les propos tenus over : « institutionnaliser l’oubli ». Les mots croisés constituent une clef de lecture du film : les mots à trouver renvoient tous à la barbarie, tandis que le sens des colonnes – d’abord, verticalement ; ensuite, horizontalement – dessine un quadrillage, littéralement une grille, qui est dupliquée à travers les travellings urbains. »

Extrait du texte de François Bovier, Véronique Goël, Films et installations, 1979 - 2023, 2024